- シーンから探す

-

贈る相手から探す

- 彼氏

- 彼女

- 男友達

- 女友達

- 夫・旦那

- 妻・奥さん

- お父さん・父

- お母さん・母

- 両親

- おじいちゃん・祖父

- おばあちゃん・祖母

- 女性

- 男性・メンズ

- 妊婦

- 同僚

- 同僚(男)

- 同僚(女)

- 上司(男)

- 上司(女)

- 部下

- ビジネスパートナー・取引先

- 夫婦

- カップル

- 親友

- 女の子

- 子供

- 男の子

- 赤ちゃん・ベビー

- 乳幼児

- 1歳の誕生日プレゼント

- 2歳の誕生日プレゼント

- 3歳の誕生日プレゼント

- 4歳の誕生日プレゼント

- 5歳の誕生日プレゼント

- 6歳の誕生日プレゼント

- 7歳の誕生日プレゼント

- 8歳の誕生日プレゼント

- 9歳の誕生日プレゼント

- 10歳の誕生日プレゼント

- 18歳の誕生日プレゼント

- 19歳の誕生日プレゼント

- 20歳の誕生日プレゼント

- 21歳の誕生日プレゼント

- 22歳の誕生日プレゼント

- 25歳の誕生日プレゼント

- 26歳の誕生日プレゼント

- 30歳の誕生日プレゼント

- 40歳の誕生日プレゼント

- 50歳の誕生日プレゼント

- 60歳の誕生日プレゼント

- 70歳の誕生日プレゼント

- 80歳の誕生日プレゼント

- 88歳の誕生日プレゼント

- 90歳の誕生日プレゼント

-

カテゴリから探す

- 名入れギフト

- 記念品

- 文房具

- 花

- ビューティー

- こだわりグルメ

- ジュース・ドリンク

- お酒

- 絶品スイーツ

- ケーキ

- お菓子

- プリン

- フルーツギフト

- リラックスグッズ

- アロマグッズ

- コスメ

- デパコス

- インテリア

- キッチン・食器

- グラス

- 家電

- ファッション

- アクセサリー

- バッグ・ファッション小物

- ブランド腕時計(メンズ)

- ブランド腕時計(レディース)

- ベビーグッズ

- キッズ・マタニティ

- カタログギフト

- 体験ギフト

- 旅行・チケット

- ダレスグギフト

- ペット・ペットグッズ

- 面白い

- 大人向けのプレゼント

- 贅沢なプレゼント

- その他ギフト

- プレゼント交換

- 絆ギフト券プロジェクト

- リモート接待・5000円以下

- リモート接待・8000円以下

- リモート接待・10000円以下

- リモート接待・10000円以上

- おまとめ注文・法人のお客様

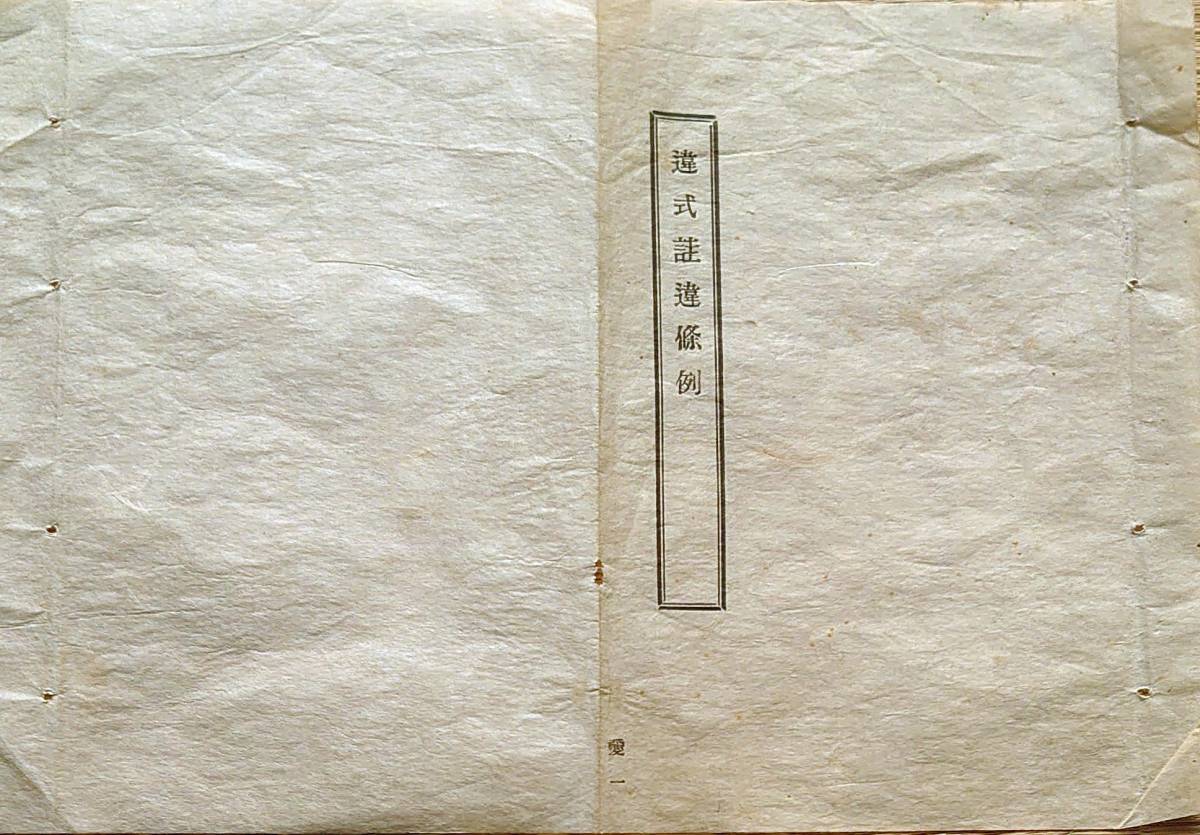

f19122911〇湖月抄 15巻 1冊 蓬生の卷 26丁 北村季吟 源氏物語 紫式部 延宝元年(1673年)〇和本古書古文書

-

商品説明・詳細

-

送料・お届け

商品情報

残り 1 点 7500円

(75 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)

-

ラッピング

対応決済方法

- クレジットカード

-

- コンビニ前払い決済

-

- 代金引換

- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)

- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)

-

以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます

みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行

りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

-

商品説明f19122911〇湖月抄 15巻 1冊 蓬生の卷 26丁 北村季吟 源氏物語 紫式部 延宝元年(1673年)〇和本古書古文書湖月抄 15巻 1冊 蓬生の卷 26丁 北村季吟 源氏物語 紫式部 延宝元年(1673年)〇和本古書古文書260x190mm26丁虫損 汚れが有ります北村 季吟(きたむら きぎん、寛永元年12月11日(1625年1月19日) - 宝永2年6月15日(1705年8月4日))は、江戸時代前期の歌人、俳人、和学者。名は静厚、通称は久助・再昌院、別号は慮庵・呂庵・七松子・拾穂軒・湖月亭。俳諧は貞門派の域を出なかったが、『新続犬筑波集』、『続連珠』、『季吟十会集』の撰集、式目書「埋木(うもれぎ)」、句集「いなご」は特筆される。山岡元隣、松尾芭蕉、山口素堂など優れた門人を輩出している。宝永2年(1705年)死去、享年82。『湖月抄』(こげつしょう)は、北村季吟が著した『源氏物語』の注釈書である。延宝元年(1673年)成立。『源氏物語湖月抄』(げんじものがたりこげつしょう)と呼ぶこともある。全体で60巻で、『源氏物語』55巻(「若菜」上下と「雲隠」を共に数えるため)に、発端1巻、系図(天文本)1巻、年立2巻、表白1巻からなる首巻で構成される。「湖月抄」の名前は『源氏物語のおこり』にある、紫式部が石山寺に参詣し、琵琶湖に浮かぶ月を見て「須磨」の巻から『源氏物語』を書き始めたという伝承に由来する。『源氏物語』の本文を全文掲載し、その脇に傍注、その上に頭注を書き込み解説を加えるという形式を採っている。加えて自説を主張するだけでなく、それと対立する先行の説についても収載してあり、基礎的な事柄からほとんどもれなく説明してあるため、『源氏物語』についての知識が無くてもこの本があればそれだけで『源氏物語』が理解できるようになっている。そのため、江戸時代を通じ最も流布した『源氏物語』の版であり注釈書であるとされ、その後も「(『源氏物語大成』といった学術的な校本ができる)20世紀前半までは『湖月抄』で『源氏物語』を読む時代だった」と言われるほど影響力を持った。具体的には、国学者賀茂真淵による『源氏物語』の注釈書『源氏物語新釈』は、『湖月抄』の刊本に書き入れる形で著され、最初の『源氏物語』現代語訳者たる歌人与謝野晶子も、この『湖月抄』を底本にしたとされる。国文学者折口信夫も『湖月抄』を用い慶應義塾大学における講義録の冒頭に「湖月集を使用する」との一文がある。『折口信夫全集(ノート編)』(中央公論社)に収録。『源氏物語』の本文自体は先行する版本である『絵入源氏物語』や『首書源氏物語』の本文を大筋で受け継いでおり、三条西家本の系統の青表紙本であると言われるが、河内本や別本の影響を受けている面も多いとされる。